ヘイ我が子よ、宿題はもうやったのか?

…

やってねぇよ…

ただ机に向かう毎日に、意味を感じなく…

なっちまってな…

いっちょ前なことほざいてんじゃねぇよ!

とっとと勉強しろ!

では父に問う

貴重な青春の日々を犠牲にしてまで

「勉強」する意味とはなんだ?

ぐぬぬ…

「どうして勉強しないといけないの?」

子どもにそんな素朴な疑問を投げかけられたとき、皆さんだったらスムーズに明快な回答ができますか?

「勉強はしといた方が良い」とは思っているし、自分自身も「それなりにやっておいて良かったなぁ」とも思っていますが、純粋な目または反抗的な目をしている目の前の存在に、それをうまいこと伝えることができない。

そんな経験をしたことがある方も多いのではないかと思いますし、筆者を含め、これからそんな状況に遭遇する予定の人もきっといるでしょう。

今回は、子どもや若い人に「勉強する意味」を問われたとき、颯爽とカッコよく完璧な答えを返して大人の偉大さを分からせるために、あらかじめ頭の中を整理しておこうと思って記事を書きました。

数年後の筆者のためにまとめた超個人的なものですが、誰かの役に立ったら嬉しいです。

【ご注意】

この記事は、「どうして勉強しないといけないの?」と聞かれた際に使える、ひとまず納得してもらえるような伝え方や、わかりやすい表現、例えをまとめておくために書きました。

要するに、「対症療法」的な内容です。

「勉強すること」の本質的な意味や意義、子どもたちへの効果的な声かけ方法、具体的な勉強法などについては、すでに多くの優れた書籍や記事で紹介されていますので、そちらも併せてご覧いただくと良いでしょう。

- 「何で勉強しないといけないの?」と聞かれた時の対応策が分かる

- 改めて「勉強する意味」を己に問える

【前提】「勉強すること」の意味って何?

「前提」どころか、「結論」かつ「核心」じゃねぇか!!

と思ってしまいそうですが、やはりここははっきりと定義しておかないと、後の話がブレブレになってしまうでしょう。

そういう時は簡単、すごい人の言葉を借りるのです。

『勉強するのは何のため?――僕らの「答え」のつくり方』を著した苫野 一徳氏は、その著書の中で以下のように主張されています。

「なんで勉強なんかしなきゃいけないの?」という問いに、絶対的な「正解」はない。

わたしたちが見つけるべきは、「なぁるほど、そう考えれば納得できるな」という「納得解」なのだ。

苫野 一徳『勉強するのは何のため?――僕らの「答え」のつくり方』日本評論社 2013年

もしかしたら、「答えになっていない」と感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、筆者は割と素直に「その通りだなぁ」と思いました。

例えばこの質問を、「厳しい受験戦争を勝ち抜き、大企業に就職してエリート街道まっしぐら」という人生を歩んできた人に投げかけた場合、おそらく

そんなもん、良い大学に入って良い会社に就職するためだ!

とにかく勉強せぇ!

といった趣旨の答えが返ってくるでしょう。

その一方で、同じ質問を「地下闘技場のデスマッチを己の腕っぷしひとつで勝ち抜き、億万長者となったファイター」に問いかけた場合、

勉強!?

そんなもんクソの役にも立たねぇよ!要らねぇ!

と言われてしまうかもしれません。

「勉強」との向き合い方や距離感、その後の活かし方はそれこそ人の数だけあるので、「勉強する理由」に唯一絶対の「正解」はないというわけです。

確かに。

そのうえで、より多くの人が「あぁ、なるほどね~」と共感できるような普遍的な「答え」でなければ、純粋な子どもたちを納得させるのは難しいでしょう。

「自分なりの正解」を見つけるのが大事、とも仰っているぞ

氏はさらに、この前提に立ったうえで、あえて「勉強する理由」にひとつの「答え」を出されています。

それは、

「自由」になるため

できるだけ納得して、さらにできるなら満足して、生きたいように生きられていると実感しながら生きること。

「望みを叶える」という自由ももちろんですし、「嫌な相手に支配されない」という自由も含まれるでしょう。

つまり氏は、「自由」を実感しながら充実した人生を歩むために、「勉強」する必要があるのだと説かれているのです。

筆者はこの考え方に、首がもげるほど頷いて同意します。

ウンウンウンウンウンウン

そして、書籍の内容を自分なりに咀嚼した結果、「自由を実感して生きる」ためには、2つの条件を満たす必要があると考えました。

「自由を実感して生きる」ための条件

- 一通りの「勉強」をして、自分の基礎レベルをしっかり上げておくこと

- 他者の自由を侵害しないこと

ほぼ内容そのままだけどなぁ~☆

②に関しては「自由の相互承認の原理」という考え方が重要で、その感覚を磨くために子どもたちは「学校」に通うのだそうです。

本記事の趣旨としては、条件①をクリアするために、その価値やメリットをできるだけ分かりやすく伝えることにあります。

次項からは、「自由であるために勉強する」という大前提に立ったうえで、子どもたちにどうやって「学ぶ意味」を伝えていくかを考えてみましょう。

ここまでが、前提共有というやつだな

「勉強する理由」をもう少し具体的に考えてみる

ここでは、「勉強」することのメリットやしないことのデメリットを、いくつかのカテゴリに分けて具体的に列挙してみたいと思います。

当然、「自由な人生を送る」ことを目標に据えた内容です。

どんな言い回しが誰に刺さるかは分からないので、変に精査せず思いつくものを挙げてみました。

夢をつかむ!「攻め」の理由

攻めるぜ

シンプルにたくさん稼いで豊かに暮らすため

「学歴と年収は関係ない」なんて聞くこともありますが、あれ、多分、「ウソ」です…

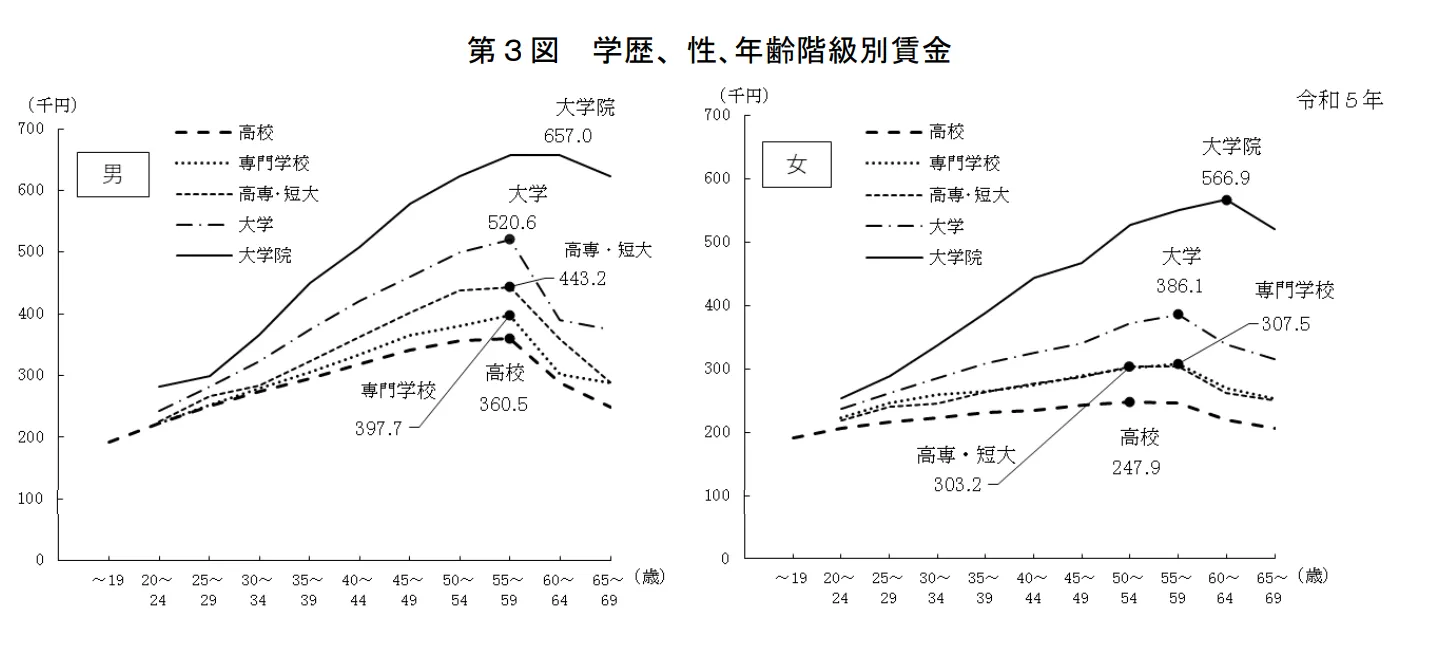

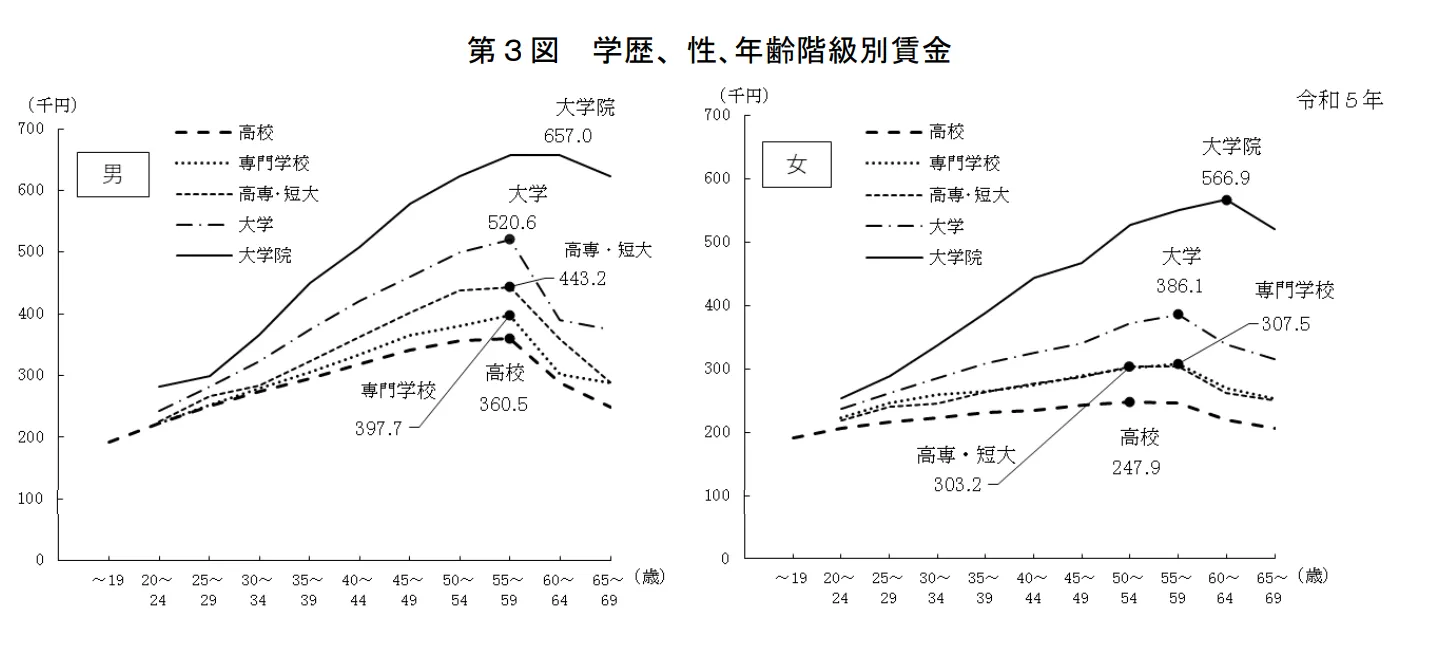

厚生労働省が発表した『令和5年賃金構造基本統計調査の概況』の「学歴別にみた賃金」を参考にしてみましょう。

例えば男性なら、ピークと思われる50代半ばの大卒社員の平均月収が約52万円なのに対し、高卒社員の場合は約36万円。

ボーナスなどを抜いて単純に年換算しても、年収で約190万円の格差が生じています。

女性はピークの年代が一致しませんが、大卒平均月収の最大値が約39万円に対して高卒社員のそれは約25万円。

単純計算すると、年収で約170万円の開きとなっています。

都心と地方とか、業界にもよるだろうけどなぁ~

もちろんこれは「平均値」の話ですし、それ以前の教育等への投資額が違うなどの事情もあるでしょう。

しかし、基本的には学歴が高いほど平均的な収入は多くなる傾向にあるようです。

参考:厚生労働省

なんと世知辛い…

人生の選択肢を増やしておくため

滅茶苦茶月並みな表現ですが、これは本当に、色々な意味で重要事項だと感じます。

仮に将来、お医者さんになりたいと思っても、医師国家試験に合格するだけの学力がなければ、その時点で道は途絶えてしまいます。

プログラマーになるのに資格は要りませんが、基本的な英単語の知識や論理的に考える力が身についていないと、各種言語の使い方を理解するのは難しいでしょう。

今、将来の夢が思いつかなくても、「やりたいこと」が見つかった時に専門的な内容を「学ぶ力」を身につけておく。

それが「学校の勉強」というやつなのだと思います。

資格試験などの壁に大きく阻まれず、自分が望む夢をスムーズに叶えられる方が間違いなく「自由」ですよね。

「勉強したい」と思ったことを「勉強できる」

状態にしておくための基礎訓練だな

好きなことに挑戦できるようにするための「チケット」を増やす、と言っても良さそうだぜ~

「選択肢」というのは、必ずしも職業選択のみを指すとは限りません。

例えば、あなたが田舎の村落の閉鎖的な環境で生き辛さを感じていた場合、県外の大学にチャレンジできるだけの学力を備えていれば、地元脱出の可能性が生じます。

※もちろん、経済的な事情等もからみます。

このように、物理的な「今の環境」や「自分自身」を変えるという意味でも、選択肢が多くて困ることはないでしょう。

逆に、選択肢がないために現在のしがらみから脱出できないという状況は、語弊がありますが不幸と言わざるを得ません。

新たな価値を生み出したり、社会・人々の役に立つため

それぞれが一生懸命に勉強して、創造的あるいは重要な仕事に従事し、社会をより良くして人々の役に立つ。

何だかんだ言っても、それで喜びを感じない人は少ないのではないでしょうか。

アメリカの実業家ジェームズ・W・ヤングの言葉に、「アイデアとは既存の要素の新しい組み合わせ以外の何物でもない」というものがあります。

つまり、頭の中に「既存の知識」があればあるほど、世の中にインパクトのある「新しい価値」を生み出せる可能性が高まるということですよね。

基本情報の「量」と「質」をどちらもUPしておけば、大成功あるいは大活躍の可能性が上がる。

お金持ちになれるかもしれないし、モテるかもしれない。

そう考えると、幅広い教科をまんべんなく勉強しておくメリットを実感できるかもしれません。

危険を避ける!「守り」の理由

守るぞ

人を利用するクソ野郎に支配されないため

例えば、販売ノルマの未達成を理由に在庫商品を従業員に買わせるようなクソブラック企業が存在した場合。

きちんと勉強して最低限の法律知識や権利義務の感覚が身についていれば、「あれ?おかしい」と気付くことができます。

しかしろくに勉強していないと、反論の材料もなく一生搾取され続けることになるでしょう。

また、基礎的な学力がしっかりしていれば、転職活動を行ってホワイト企業に羽ばたくことも可能です。

人を食い物にするクソ野郎に騙されないため

しょうもない噂話ならともかく、世の中には「スピリチュアル系詐欺」やら「情報商材詐欺」やら「投資詐欺」など、ありとあらゆる詐欺が転がっています。

そして、一見立派な大人が意外にもまんまと騙されています。

「自分は完全に大丈夫」という状態になるのは実際難しいでしょうが、物事を論理的に考える習慣が身についていれば、トラブルの大部分は避けることができるのではないかと思います。

もちろんネットやSNSに現れる「デマ情報」にも振り回されずに済むでしょう。

学校が教えてくれない「マジで大事な知識」を学ぶため

学生の皆さんは古文や漢文、微分積分などの難しい内容を学習しますが、実は「学校」というものは、「人間が豊かに生きるために本当に必要な知識」を全く教えてくれません。

それは具体的に言うと、「税金」や「投資」、「金融」や「社会保障」などの知識です。

これらは自らの意思で学び、せっかく稼いだ大切な財産を守っていく必要がありますが、そのためにはやはり基礎的な学力が要求されます。

財布の紐がガバガバだと、老人だらけの国に好きなだけ搾取される羽目になるでしょう。

人生の難易度を下げて安全に旅をするため

「勉強すること」を別の言葉に言い換えると、「未知の物事を減らす行為」とも表現できるでしょう。

そして人間は未知の存在を何よりも怖れ、その行動にブレーキをかけてしまうもの。

一通りの勉強をして「未知の要素」を出来る限り減らしておけば、その後の人生におけるあらゆるチャレンジのハードルは大きく下がると思いませんか。

さらに別の表現をすると、「勉強」は人生の難易度を合法的に引き下げる「チートスキル」にもなり得ます。

やることさえやっとけば、人生はある程度「ヌルゲー」化することが可能。

そう考えると、まったく勉強しないまま社会に出て、わざわざ「人生」というクソゲーに「インフェルノモード」で挑戦する意味は薄いと言えるでしょう。

クソゲーじゃなくするのが、当ブログのテーマだぜ

豊かに生きる!「楽しみ」の理由

楽しんじゃうぜ~☆

人生を彩り豊かにして楽しむため

単純な話ですが、「楽しめること」が多ければ多いほど、当然ながら人生は豊かになると思います。

しかし、趣味で「料理」を始めるにしても、材料や調理法に関する基礎的な知識、ある程度専門的な概念を理解するための読解力は必要です。

映画やドラマ鑑賞をする場合でも、背景にある歴史・宗教・思想に関する知識があれば、作者の真のメッセージや裏のテーマに気付くことができるかもしれません。

世の中の作品には「オマージュ」や「パロディ」といった要素が散りばめられることがありますが、それらをジョークとして楽しむためにも、基本的な知識や教養は必要になってきます。

基礎学力がしっかりしていれば、目の前に広がる光景や、たくさんの創作物を解像度高めに楽しむことができるでしょう。

さまざまな人と円滑なコミュニケーションを図るため

表現力や基礎的教養、前提知識の共有はコミュニケーション能力にも影響すると筆者は思います。

なぜなら相手は「赤の他人」、自分が思いつきもしないような、さまざまな考え方や価値観をもっている人たちなのです。

人間は、自分が名前を知っている「概念」しか理解できないと言われています。

各国で「虹」の色の数が違うという話が有名だな

相手が話している内容がどういうものか概念として認識できないと、当然ながらメッセージの意味が理解できず、極端な話

よろしい、ならば戦争だ

ともなりかねません。

異なる文化で生きる人たちのことを一旦は受け入れ、とりあえず何が言いたいのか理解するためにも、様々な言葉の表現や独特の観念、世界観や宗教観を知っておく必要があるでしょう。

そのことが、世界を正しく見ることにつながるかもしれません。

いい年した大人にも、別の価値観や異なる考え方に想像の「そ」の字も及ばない人が一定数います。

はっきり言って悲惨でしかないので、「視野を広げる」ことは「勉強」におけるトップクラスの重要事項と認識してもやりすぎではないと思います。

学びの必要性を、具体的な職業で例えてみる

ここまでだらだらやってきたけどよぉ

特にキッズは具体的なケースじゃないと

想像しにくいんじゃねぇか~?

それもそうだなぁ、なんか例に挙げてみっか

というわけで、学研教育総合研究所が2025年2月に発表した「小学生・中学生・高校生の日常生活に関する調査<第二弾>」より、「将来つきたい職業」の上位にランクインした、いくつかのお仕事を例に「勉強の必要性」を考えてみます。

参考:学研教育総合研究所

【ご注意】

筆者は各職業の専門的な知識をもっていないので、ChatGPT先生の力を借りながら以下の文章を書いています。

中の人からすると「なんか違うな~」と感じる部分があるかもしれませんが、とりあえず「何をやるにしても基礎学力は必要」というニュアンスを伝えることが目的なので、細かいところは優しくスルーして頂ければ幸いです。

ネット配信者

この調査におけるネット配信者とは、「ユーチューバー」や「インスタグラマー」などを指しています。

なんとも今どきな結果です。

面白い動画をたくさん配信して稼ぐなら、確かに学歴は関係ないのかもしれませんが、そのあたりが実際のところどうなのか少し掘り下げてみましょう。

企画・情報収集に学力が要るね

ヒットする動画を作るには、視聴者のニーズを調査し、企画を考える必要があります。

そのためには、文章を読み解く力(読解力)、流行を分析する力、データを正しく理解する力が不可欠です。

また、タイトルやサムネイルを工夫してクリックされやすくするには、言葉のセンスと心理学的な知識が求められるでしょう。

キャッチコピーを考える力、相手の心理を理解する力もゼロベースで養うのは困難で、幼い頃から鍛えた教養がものを言うことになりそうです。

動画編集・撮影技術にも学力が要るね

動画編集ソフトを使いこなすにも、説明書の内容や機能の意味を理解する言語力が必要ですし、それらを効果的に活用するには、柔軟な発想力・想像力も求められるでしょう。

照明やカメラの設定を理解し、見やすい映像を作るには、光の性質や色彩理論の知識が役立つこともありそう。

その場合、理科の授業(光の屈折や反射)や美術の授業(色の組み合わせ)の記憶が残っていると有利です。

炎上対策・リスク管理でも学力が要るね

たとえ悪意が無くても、ちょっとした一言が差別的な発言と受け取られて炎上してしまうリスクは、ネット配信にはつきものです。

そんな場合でも、常識レベルの倫理観や国語力(適切な言葉の選び方)が養われていれば、トラブルの発生率はかなり抑えられるはず。

また、例えばYouTubeならYouTubeで、プラットフォームごとに様々な利用規約やNG事項が存在します。

これらのルールを理解する読解力と、万全を期すための管理能力がなければ、アカウントは収益化以前にあっという間にBANされてしまうかもしれません。

漫画家・イラストレーター

漫画家やイラストレーターは、大人になっても憧れるクリエイティブな職業ですよね。

自身の腕前やセンスがものを言いそうではありますが、こちらの場合ではどうでしょう。

キャラクターやストーリー作りに学力が要るね

魅力的なストーリーを描くには、読解力・表現力・論理的思考が必要ですが、これらの力は一朝一夕には身に付きません。

日頃から本を読むなどして、特に「国語力」を上げておくのが確実ではないかと思います。

また、リアリティのある世界観を作るためには、歴史や文化の知識が役に立ちます。

描くのがSFならある程度の科学知識も求められるでしょうし、多くのファンタジーも世界各地に伝わる神話の知識が元になっています。

絵を描く技術・デザインにも学力が要るね

遠近感やバランスを取るには、数学的なセンスが役に立つこともあるかもしれません。

透視図法(パース)や比率(黄金比)、構図に関する理論は学んで身につける必要がありますし、光や影の表現には、理科(物理・光学)の知識も関係してきそうです。

また、人体の構造を理解して美しく描くには、基本的な生物学(解剖学)の知識が不可欠になるでしょう。

仕事としてやっていくために学力が要るね

原稿料や印税、広告収入など、漫画家の収入の仕組みや税金関係のルールを知っておかないと、思わぬ損をしてしまうかもしれません。

また、著作権や契約についての知識がないと、作品を盗まれたり、不利な契約を結ばされることもあるでしょう。

実際、原稿の権利を出版社に奪われてトラブルになった漫画家もいるそうですよ。

エンジニア・プログラマー

エンジニア、プログラマーなどのIT系職業は中高生に人気があるようです。

AIが発達した現在もそれ以降も、しばらくは活躍の機会が多そうなこれらのお仕事ですが、「今までの勉強」が役に立つ場面はあるのでしょうか。

プログラムを組むために基礎学力が要るね

プログラムは「命令の組み合わせ」なので、正常に動作させるには論理的思考力が必要になるでしょう。

先を見越した段取り力が身についていないと、バグだらけのコードになってしまうかもしれません。

AI、データ分析、暗号技術などを活用する際には、数学(線形代数・統計・確率)の知識が活きることもあるのではないでしょうか。

プログラミング以外のお仕事でも学力が要るね

高度なプログラムを構築する能力も重要ですが、大事な商品の安全性を確保するためのセキュリティ知識も大切です。

また、たとえ便利なシステムだとしても、「個人情報を集めすぎることで社会的な影響が出る」など、もろもろのバランス感覚も求められるでしょう。

ハッキングは悪いことですが、ハッキング技術自体はセキュリティ対策にも必要となります。

何が合法で、何が違法かを把握しておかないと、知らずに犯罪に加担してしまう可能性もあるでしょう。

エンジニアこそ、勉強が要るね

IT業界というのはとんでもなく技術の進歩が早いので、常に学び続けないと、あっという間に時代に取り残されると聞きます。

一度プログラムを覚えたら一生安泰、ではなく、新しい技術をどんどん学ばないと生き残れない。

この職業こそ、大人になっても勉強を継続する基礎的な素養がモノを言うことになりそうです。

何の仕事をするにしても「勉強のやりかた」

が身についている方が有利そうだなぁ~

社会に出てからその仕事の勉強をするのが、

ある意味本番だからな

「自分が何をやりたいか」を見つけると、

話が早いかもしれんね

学びの必要性を、テレビゲームに例えてみる

特に子どもにメッセージを届けたい場合、

うまい伝え方はないもんじゃろか

筆者にできるとすれば、テレビゲームに例えるとかかなぁ~

というわけで、思いつく限りでいくつか挙げてみました。

学校での「勉強」は自分のレベル上げ?

RPGのキャラクターは手近なモンスターを倒して経験値を稼ぎ、徐々に自分のレベルを上げていきます。

「勉強」することは、このレベル上げにも似ていると思いませんか。

レベルが上がれば上がるほど強い敵(問題や課題)を倒せるようになり、ゲーム(人生)自体も楽にクリアできるようになりますよね。

また、さまざまな知識を身につけることは、スキルツリーを伸ばして新たな「技」や「スキル」を覚えることに例えることもできます。

いろいろな手段をもっていた方が、ゲーム(人生)を有利に楽しく進められますし、選択できるジョブ(職業)も増えるでしょう。

早いうちに「基本職」レベルの訓練を終えておけば、若干20代にして「上級職」をマスター、なんてこともあるかもしれません。

リワードが魅力的なクエストほど、要求レベルも高くない?

例えば、「近所の村の野犬退治」のクエストならLv.1からでも挑戦できますが、その報酬は数十ゴールドか「薬草」あたりが関の山でしょう。

一方、「火山に棲むドラゴン退治」のクエストをクリアすれば、莫大な金額の報酬が得られるほか、ターゲットが隠し持っている「伝説の武器」までも手にすることができるようです。

どうせなら後者のクエストに挑戦したいところですが、ギルドの掲示板を良く見てみると、以下のようなことも書いてありました。

「必要Lv.50以上」

見返りが大きいクエスト(仕事)というのは、当然ながら要求されるレベルも高いものです。

お医者さんになるための「医師国家試験」や弁護士になるための「司法試験」を思い浮かべても良いでしょう。

RPGならコツコツとレベル上げをしてから挑戦しても良いですが、実際の人生にはゲームとは異なり、「時間」という縛りが存在します。

呑気にその辺のスライムを倒している間に、いつの間にか年老いて足腰が弱り、そもそも火山に登ることすらできなくなってしまう可能性もあるというわけです。

「美味しい案件に挑戦して、今後も役立つリワードを手に入れる」なら、若いうちの方が良いに決まっています。

1日でも早く挑戦権を得るためには、学校でそれなりに真面目に勉強して、社会に出るまでに少しでも自分のレベルを上げておいた方が有利でしょう。

広く浅い横断的な知識は、人生における「ファストトラベルポイント」

学校では複数の教科を勉強し、後の人生で役に立つことも役に立たないことも含めて、幅広い知識を身につけます。

はっきり言って無駄に終わる要素の方が多いとは思いますが、この「浅く広くいろんな分野の知識を、名前だけでも何となく知っている」ことって、ボディブローのように地味に効いてくると筆者は思っています。

どの知識がいつ、どのような形で必要になるかは誰にも分かりません。

例えば、ある日、会社の上司から

一般人向けの安定寄りの「投資」と

そのメリットについてまとめとけ

と命じられたとします。

でも、あなたは特に「投資」に詳しいわけではありません。

しかし、これまでの人生で「インデックスファンド」や「複利」という言葉に一瞬でも触れたことがあれば、そこから「検索」を広げることで、比較的短時間のうちに資料をまとめることができるでしょう。

仮にあなたが、「投資」に関する概念を1つたりとも知らなかった場合、まずは「投資とは何ぞや?」を調べることから仕事が始まるので、その旅路は長く果てないものとなっていたはずです。

関連するキーワードを1つでも知っていれば「答え」に近道できる、それならば、いろいろな分野の知識を浅く広く身につけておくメリットもありそうな気がしませんか。

おわりに

今回は、「どうして勉強しないといけないの?」と聞かれた時にどう答えるか、をテーマに記事を書いてみました。

筆者自身も、これまで

まぁ、とりあえず勉強しといてよかったぜ

と思う場面こそあれ

勉強なんかしなけりゃよかったぁ~

と思うタイミングはありませんでした。

でも、それが何故かはうまく説明できないんですよね。

「学んで身についた知識」って自分にとって「当たり前」になっているので、改めて具体的なメリットや「無いことのデメリット」が想像しにくいのかもしれません。

それでも、子どもにはある程度の勉強はして欲しいですし、自分のもやもやした頭の中も整理したい。

勉強しなくても生きてはいけるけど、

範囲も狭いし天上も低い世界になるよなぁ~

豊かに生きようと思ったら、

どうせ大人になっても勉強する必要があるよなぁ~

問題への取り組み方、答えへの近づき方、

そういう意味での頭の使い方を学ぶのが大事だよなぁ~

でも、○○高校入学、〇〇大学入学だけが目標だと、

意味もやりがいもなくなるしなぁ~

とはいえ、ぶっちゃけ学力で周囲の

人間の民度も変わるしなぁ~

なんてことを悶々と考えているうちに、今回の内容をまとめるに至った、という感じです。

最後に余談ですが、子どもがある程度の学年になった時、本人には

全教科80点くらいは目指して、あとは好きにしな~

と伝えるつもりです。

0点を80点前後までもっていく労力と、90点~100点を目指す労力って、全然疲れ方が違いませんか?

その割に、見返りも特に大したことがないような…

世の中の商品で例えたら、「その道のプロにしか分からないような違い」の領域だとも思うのです。

「学ぶ能力を養う」ことが学校の勉強の本質だとすると、要領よく全科目80点くらいを目指しておくことが、トータルでコスパが良いんじゃないかと感じます。

もちろん、学年トップを目指すとかの

目標があるなら頑張ればいいと思うぜ☆

真面目に勉強するにしても、ある程度のボーダーラインを設定しておけば、時間的にも体力的にもいくらかのリソースは残せるでしょう。

あとは「部活」か「趣味」か「習い事」か、もしくは「恋愛」か、青春は青春で全力で楽しんだらいいんじゃねぇの?と思います。

それでは、自戒を込めて最後に、

親も常になんか勉強しろ

親が家では寝て酒飲んでるだけじゃ、

そりゃ子どもだって勉強しようなんて思わないだろ

–完–

コメント